ハァイ、友人に「息をするようにムッ筋&ょぅι゛ょの組み合わせを描く輩」と言われたペコです。

筋肉上等だぜ、オウ。

ちょっと息抜きに落書きを。初めはこっちに載せるつもりはなかったんだけど、描いてるうちに気に入ってきたので、レイアウトしなおして掲載。加工前と加工後。

色を使ってないんで、線画の保持以外はレイヤーに頼らないがテーマ。気楽に思うまま描いてたんで、なかなか楽しかったですよ。

Before

After

筋肉質の男にベスト着せるとウエストが締まってえらい格好よく見えるんですよね。足も長く見えるし(ただし間違えるとゲイっぽくなる諸刃の刃)。

私の絵は野暮ったいので、現代モノはあまり見映えが良くならないんですが、下手の横好きということで。

服の参考はグリー・シーズン2の代理教師回。「雨に唄えば」と「アンブレラ」のマッシュアップとダンスは本当に素晴らしかった。シュー先生は歌ごとにガラッと印象が変わるからすごいわ。

ついでにオモシロ代理教師ホリー役のお姉ちゃん、調べてみたら「アイアンマン」のペッパーポッツだった。でも更に出演作を遡ってみたら、「セブン」でブラピの奥さん役だった人だ…と……オウ。そうか、あの奥さんだったのか…。

あ゛? チビの方も男の服だ?

いいんですよ、元々は男装娘なんだから。

そもそも黒のトレンチが似合うような顔じゃね(以下略)

筋肉上等だぜ、オウ。

ちょっと息抜きに落書きを。初めはこっちに載せるつもりはなかったんだけど、描いてるうちに気に入ってきたので、レイアウトしなおして掲載。加工前と加工後。

色を使ってないんで、線画の保持以外はレイヤーに頼らないがテーマ。気楽に思うまま描いてたんで、なかなか楽しかったですよ。

Before

After

筋肉質の男にベスト着せるとウエストが締まってえらい格好よく見えるんですよね。足も長く見えるし(ただし間違えるとゲイっぽくなる諸刃の刃)。

私の絵は野暮ったいので、現代モノはあまり見映えが良くならないんですが、下手の横好きということで。

服の参考はグリー・シーズン2の代理教師回。「雨に唄えば」と「アンブレラ」のマッシュアップとダンスは本当に素晴らしかった。シュー先生は歌ごとにガラッと印象が変わるからすごいわ。

ついでにオモシロ代理教師ホリー役のお姉ちゃん、調べてみたら「アイアンマン」のペッパーポッツだった。でも更に出演作を遡ってみたら、「セブン」でブラピの奥さん役だった人だ…と……オウ。そうか、あの奥さんだったのか…。

あ゛? チビの方も男の服だ?

いいんですよ、元々は男装娘なんだから。

そもそも黒のトレンチが似合うような顔じゃね(以下略)

PR

しばらくブログの更新どころではなかったんですが、ようやく落ち着きました。

だからイラストで更新するよ!

下描きの時にしか出番のない俺のS3・97コンビが火を噴くぜ。

計画的に清書していけば紙が汚れることもないので、0.7メインでガシガシ描いてました。それこそペンでやれよって話ですが「これはこれでいいじゃない」精神です。

ところでハロウィンの絵っていうと墓場+化物ってのは定番の一つだけど、吸血鬼とか十字架型の墓が点在する場所にやって来て大丈夫なのかい?

ああ、元々墓から蘇るバケモンだから、墓場の十字架型墓石ぐらいじゃびくともしないのか。

てかそれ以前にキリスト教由来の化物じゃないじゃないすか、この人達。誰だよ十字架に弱いって設定を最初に考えた奴。

表題は海の向こうで伝わる伝承みたいなモンですが、日本でいう「月には兎が住んでいる」的な意味合いだそうで。英語で書くと「The moon is made of green cheese」。

「ペンギンズ」のコワルスキーが月面(と勘違いしたビルの屋上)で「チーズの含有量は……驚くほど少ない」とガッカリしてたシーンを思い出して、そういやそんな話があったなぁ、と。

むしろビルに僅かでもチーズが含有されてんのかYO!! そっちの方がビックリだよ。

因みに、月面に残るアポロ計画のモロモロを利用して何度か月震の観測(人工月震含む)がされてるらしいんですが、どっかの科学者が本物のチーズと月面の震動の伝達速度を比較した所、地球の岩石なんかよりずっとチーズに近い数値が出たとかなんとかで、表題の言葉は近年じゃその実験結果の事を比喩するのに使われてるとかなんとか。

話が逸れましたが、ハロウィンの時期はカボチャのお菓子が大量に出回るので良いですよね。けっこう幸せ。

だからイラストで更新するよ!

下描きの時にしか出番のない俺のS3・97コンビが火を噴くぜ。

計画的に清書していけば紙が汚れることもないので、0.7メインでガシガシ描いてました。それこそペンでやれよって話ですが「これはこれでいいじゃない」精神です。

ところでハロウィンの絵っていうと墓場+化物ってのは定番の一つだけど、吸血鬼とか十字架型の墓が点在する場所にやって来て大丈夫なのかい?

ああ、元々墓から蘇るバケモンだから、墓場の十字架型墓石ぐらいじゃびくともしないのか。

てかそれ以前にキリスト教由来の化物じゃないじゃないすか、この人達。誰だよ十字架に弱いって設定を最初に考えた奴。

表題は海の向こうで伝わる伝承みたいなモンですが、日本でいう「月には兎が住んでいる」的な意味合いだそうで。英語で書くと「The moon is made of green cheese」。

「ペンギンズ」のコワルスキーが月面(と勘違いしたビルの屋上)で「チーズの含有量は……驚くほど少ない」とガッカリしてたシーンを思い出して、そういやそんな話があったなぁ、と。

むしろビルに僅かでもチーズが含有されてんのかYO!! そっちの方がビックリだよ。

因みに、月面に残るアポロ計画のモロモロを利用して何度か月震の観測(人工月震含む)がされてるらしいんですが、どっかの科学者が本物のチーズと月面の震動の伝達速度を比較した所、地球の岩石なんかよりずっとチーズに近い数値が出たとかなんとかで、表題の言葉は近年じゃその実験結果の事を比喩するのに使われてるとかなんとか。

話が逸れましたが、ハロウィンの時期はカボチャのお菓子が大量に出回るので良いですよね。けっこう幸せ。

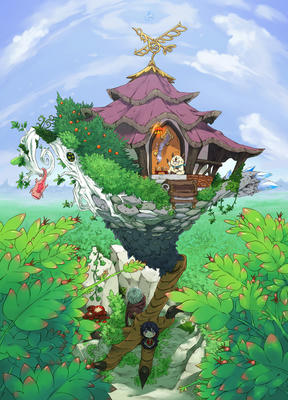

もっさもさだよもっさもさ!!

今回の色塗りは実験的に「容量ガツガツに落とした仮データに、色決め含め大まかな色塗る→本番用のデータにそれを移す→細部を仕上げる」とやってます。

落としたといっても350dpi→100dpiぐらいですが、作業効率は悪くないです。風景込みのごちゃごちゃした絵なので誤魔化しようがあるってのが大きなメリットでしょうか。人物画も物によっては有効かな。

ただ例のごとくパース無視で描き始めたためおかしい事になってますが、そこは大目に。

鳥の足が付いた家。

元ネタになった「鶏の足の上に建つ小屋」はスラブ民話と類似の物(鳥の足の上で回転する城)をハンガリー民話で見たことがあるぐらいです。西欧にはない概念なのかもしれない。

先に読んでたのがハンガリー民話なので城の様子がさっぱり分からなかったんだけど、後から読んだ他の国の民話のほうが何となく腑に落ちた。なんだよ足の上で回るって!(一応激しい回転には意味があるらしい)

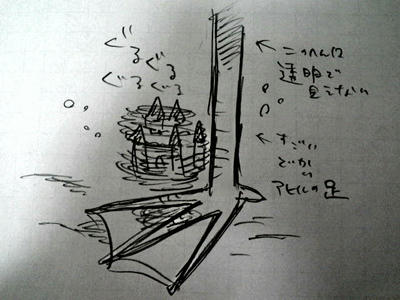

ちなみに初めてそれが出てくる洪民話「底なしの泉」を読んだ時の想像図がこれ↓

自分の想像力のなさに、たまに泣きたくなる。

こういう現代人にはよくワカラン概念に正解の形はないんですが、「鶏の足の上に建つ小屋」の図案は民話の挿し絵にもなかなかなくて、ムソルグスキーの「展覧会の絵」関連で見掛けたような気がします。あれは2本足だったな。

でも足の部分は「ヘルボーイ」のバーバ・ヤガー(スラブ神話の山姥)の小屋がすんごいストンとしたので、参考にさせてもらいました。

しかし、東欧でも言語的には仲間外れ(フィン・ウゴル語派。周りは印欧語族)のハンガリーに、どうして鳥の足の上に家(城)があるって概念があるんだろうなぁ。スラブ神話の影響かな。

ハンガリーにも独自の古代信仰はあったんですが、イシュトヴァーンの旦那が国教をキリスト教に、マーチャーシュのオッチャンがハンガリーをルネッサ~ンスしちゃったもんだから後は以下略ですよ。おかげで日本語の文献じゃ調べるのに限界がきちゃって……ホントに翻訳サイトは有り難いねぇ。

設定としては呪文で呼び出すオッサンの移動式住居です。

屋根はサルノコシカケっぽい風合いかな、庭木がボーボー生えてるのがいいな、中に入ると実は広いってのがいいな、ついでに鉱物付けてやれ……と色々考えたらこうなりました。

記事の題名は呪文の唱いだしの部分。冥界下りの民話で時々見かける文句を引用しています。

今回の色塗りは実験的に「容量ガツガツに落とした仮データに、色決め含め大まかな色塗る→本番用のデータにそれを移す→細部を仕上げる」とやってます。

落としたといっても350dpi→100dpiぐらいですが、作業効率は悪くないです。風景込みのごちゃごちゃした絵なので誤魔化しようがあるってのが大きなメリットでしょうか。人物画も物によっては有効かな。

ただ例のごとくパース無視で描き始めたためおかしい事になってますが、そこは大目に。

鳥の足が付いた家。

元ネタになった「鶏の足の上に建つ小屋」はスラブ民話と類似の物(鳥の足の上で回転する城)をハンガリー民話で見たことがあるぐらいです。西欧にはない概念なのかもしれない。

先に読んでたのがハンガリー民話なので城の様子がさっぱり分からなかったんだけど、後から読んだ他の国の民話のほうが何となく腑に落ちた。なんだよ足の上で回るって!(一応激しい回転には意味があるらしい)

ちなみに初めてそれが出てくる洪民話「底なしの泉」を読んだ時の想像図がこれ↓

自分の想像力のなさに、たまに泣きたくなる。

こういう現代人にはよくワカラン概念に正解の形はないんですが、「鶏の足の上に建つ小屋」の図案は民話の挿し絵にもなかなかなくて、ムソルグスキーの「展覧会の絵」関連で見掛けたような気がします。あれは2本足だったな。

でも足の部分は「ヘルボーイ」のバーバ・ヤガー(スラブ神話の山姥)の小屋がすんごいストンとしたので、参考にさせてもらいました。

しかし、東欧でも言語的には仲間外れ(フィン・ウゴル語派。周りは印欧語族)のハンガリーに、どうして鳥の足の上に家(城)があるって概念があるんだろうなぁ。スラブ神話の影響かな。

ハンガリーにも独自の古代信仰はあったんですが、イシュトヴァーンの旦那が国教をキリスト教に、マーチャーシュのオッチャンがハンガリーをルネッサ~ンスしちゃったもんだから後は以下略ですよ。おかげで日本語の文献じゃ調べるのに限界がきちゃって……ホントに翻訳サイトは有り難いねぇ。

設定としては呪文で呼び出すオッサンの移動式住居です。

屋根はサルノコシカケっぽい風合いかな、庭木がボーボー生えてるのがいいな、中に入ると実は広いってのがいいな、ついでに鉱物付けてやれ……と色々考えたらこうなりました。

記事の題名は呪文の唱いだしの部分。冥界下りの民話で時々見かける文句を引用しています。